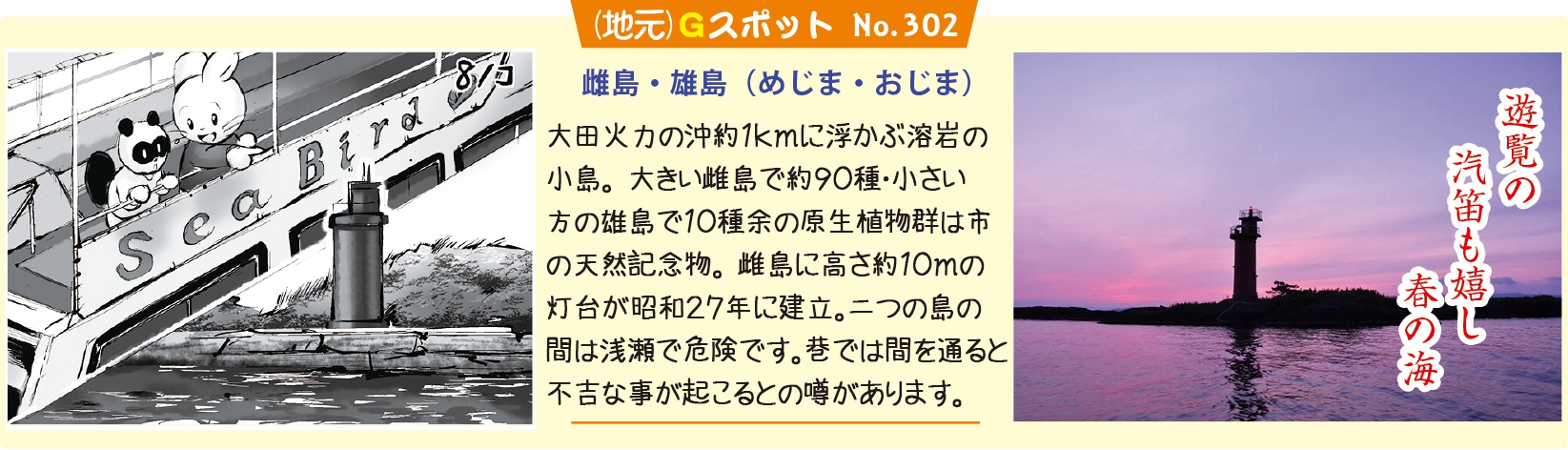

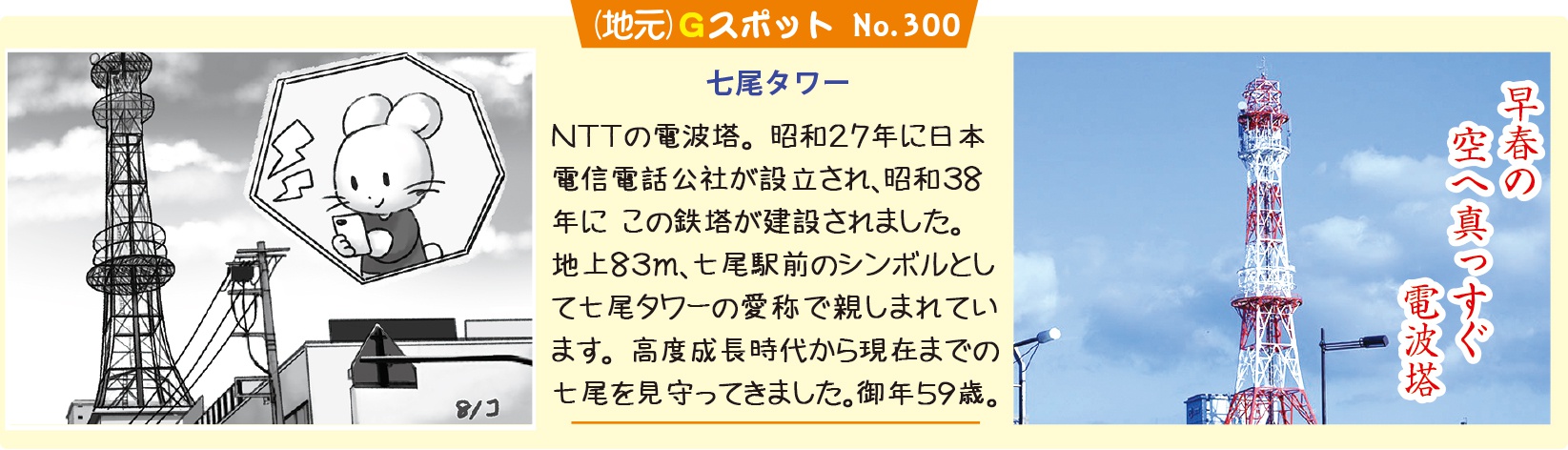

雌島・雄島(めじま・おじま)

大田火力の沖約1kmに浮かぶ溶岩の小島。

大きい雌島で約90種・小さい方の雄島で10種余の原生植物群は市の天然記念物。

雌島に高さ約10mの灯台が昭和27年に建立。

二つの島の間は浅瀬で危険です。巷では間を通ると不吉な事が起こるとの噂があります。

大田火力の沖約1kmに浮かぶ溶岩の小島。

大きい雌島で約90種・小さい方の雄島で10種余の原生植物群は市の天然記念物。

雌島に高さ約10mの灯台が昭和27年に建立。

二つの島の間は浅瀬で危険です。巷では間を通ると不吉な事が起こるとの噂があります。

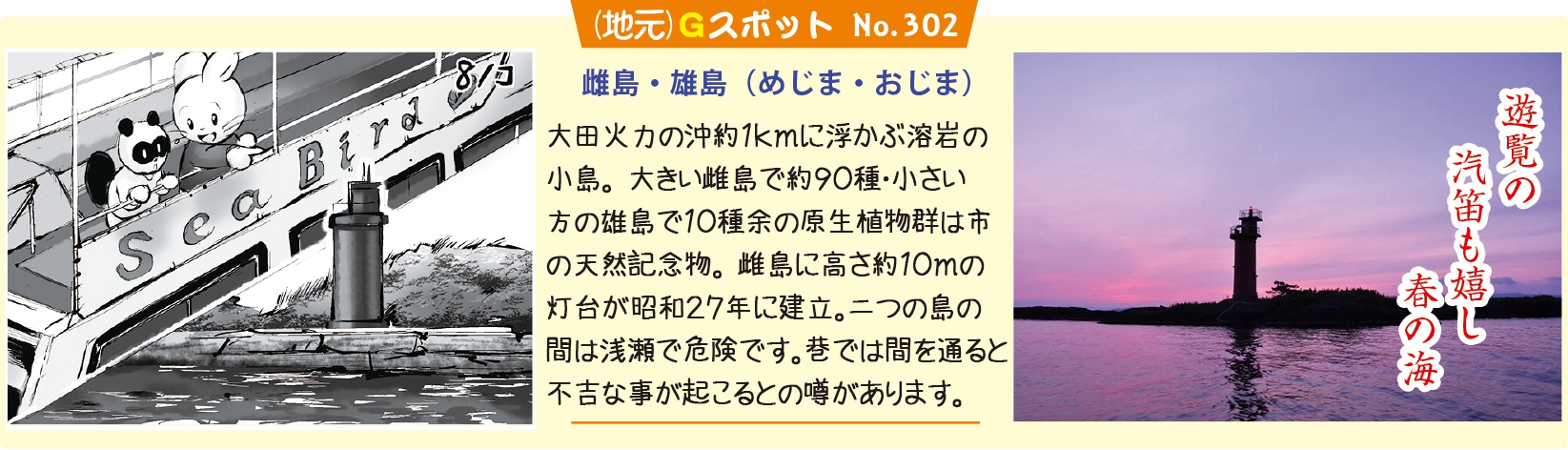

全長64mの帆立貝形古墳で築造は5世紀前半。 明治39年に頂部から石棺や銅鏡など多くの副葬品が発掘されました。

古墳全体にソメイヨシノが植えられています。春になると田園にポッコリと美しい桜の山が現れます。

東往来、車中からの眺めが素敵です。

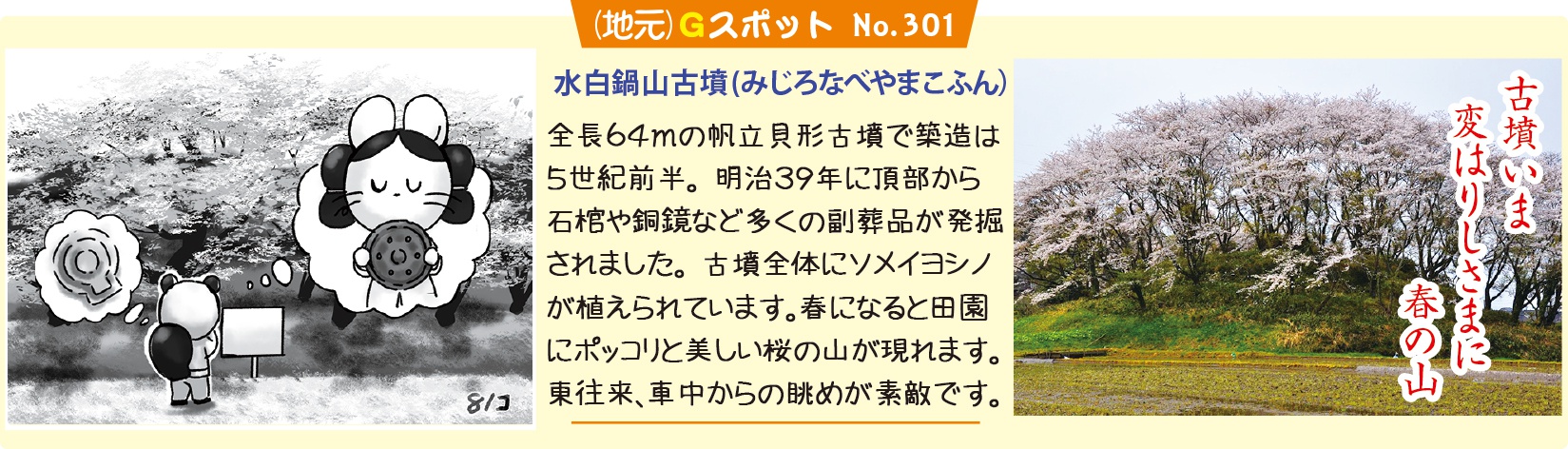

NTTの電波塔。

昭和27年に日本電信電話公社が設立され、昭和38年に この鉄塔が建設されました。

地上83m、七尾駅前のシンボルとして七尾タワーの愛称で親しまれています。

高度成長時代から現在までの七尾を見守ってきました。御年59歳。

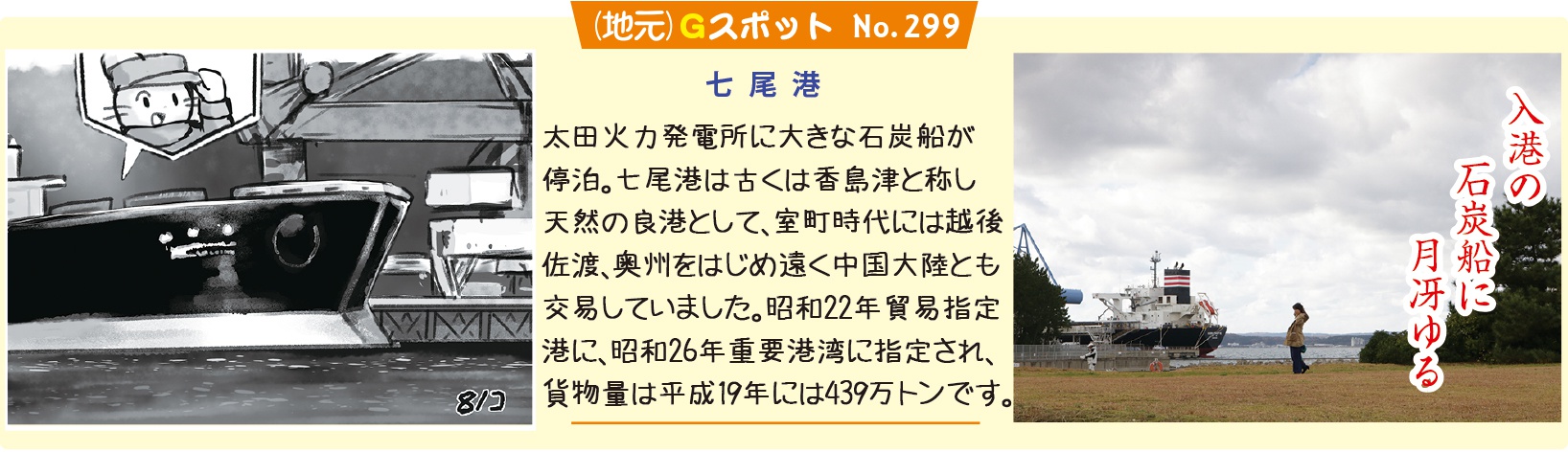

太田火力発電所に大きな石炭船が停泊。

七尾港は古くは香島津と称し天然の良港として、室町時代には越後佐渡、奥州をはじめ遠く中国大陸とも交易していました。

昭和22年貿易指定港に、昭和26年重要港湾に指定され、貨物量は平成19年には439万トンです。

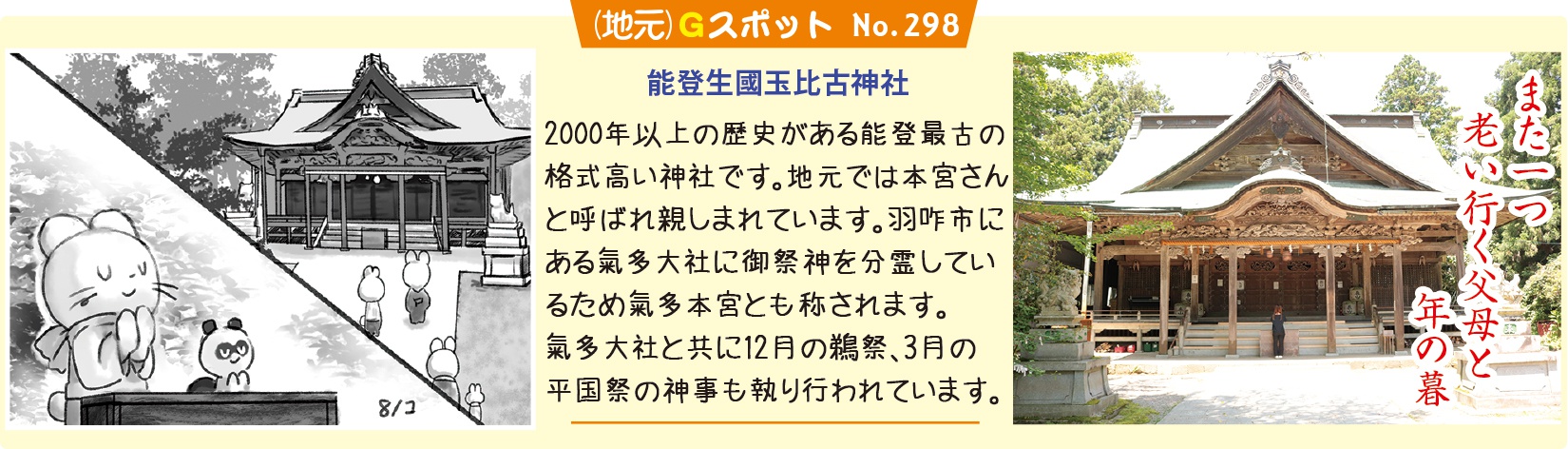

2000年以上の歴史がある能登最古の格式高い神社です。地元では本宮さんと呼ばれ親しまれています。

羽咋市にある氣多大社に御祭神を分霊しているため氣多本宮とも称されます。

氣多大社と共に12月の鵜祭、3月の平国祭の神事も執り行われています。

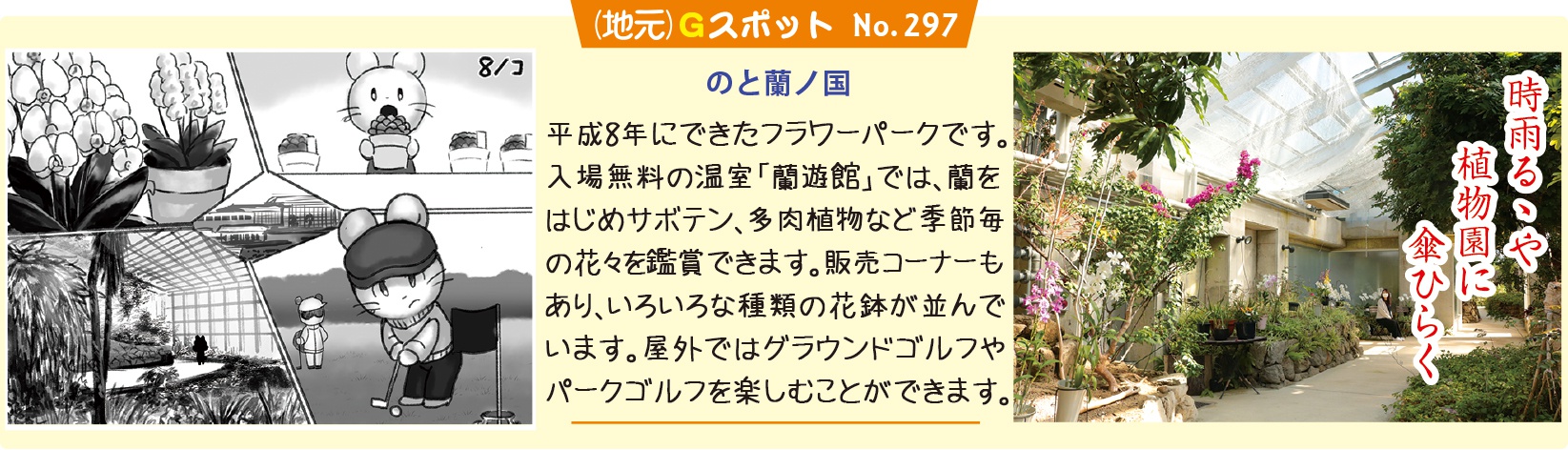

平成8年にできたフラワーパークです。

入場無料の温室「蘭遊館」では、蘭をはじめサボテン、多肉植物など季節毎の花々を鑑賞できます。

販売コーナーもあり、いろいろな種類の花鉢が並んでいます。

屋外ではグラウンドゴルフやパークゴルフを楽しむことができます。

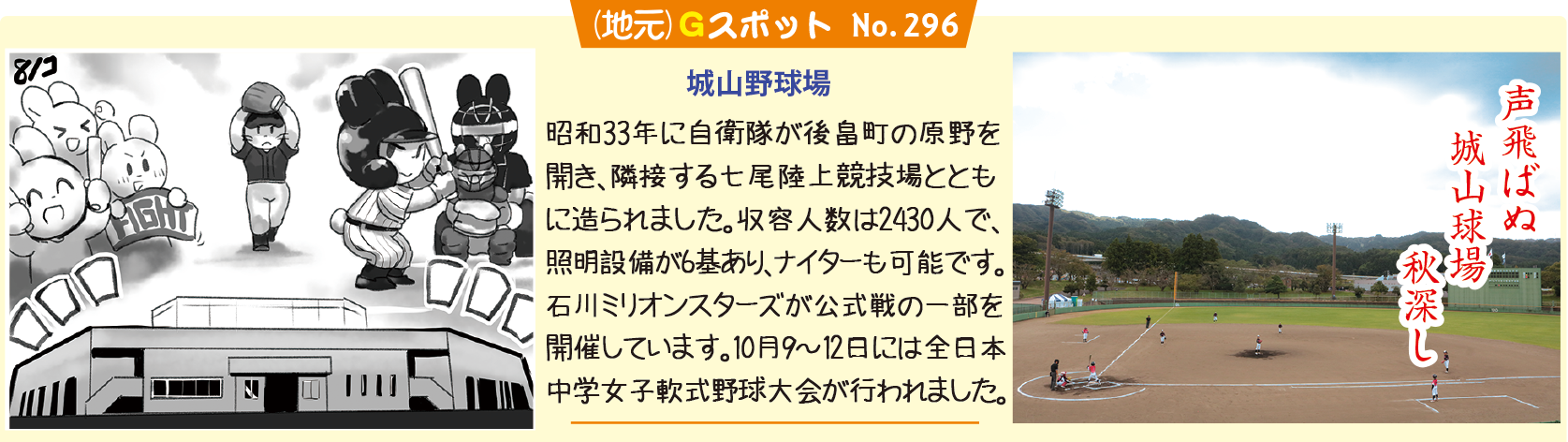

昭和33年に自衛隊が後畠町の原野を開き、隣接する七尾陸上競技場とともに造られました。

収容人数は2430人で、照明設備が6基あり、ナイターも可能です。

石川ミリオンスターズが公式戦の一部を開催しています。

10月9~12日には全日本中学女子軟式野球大会が行われました。

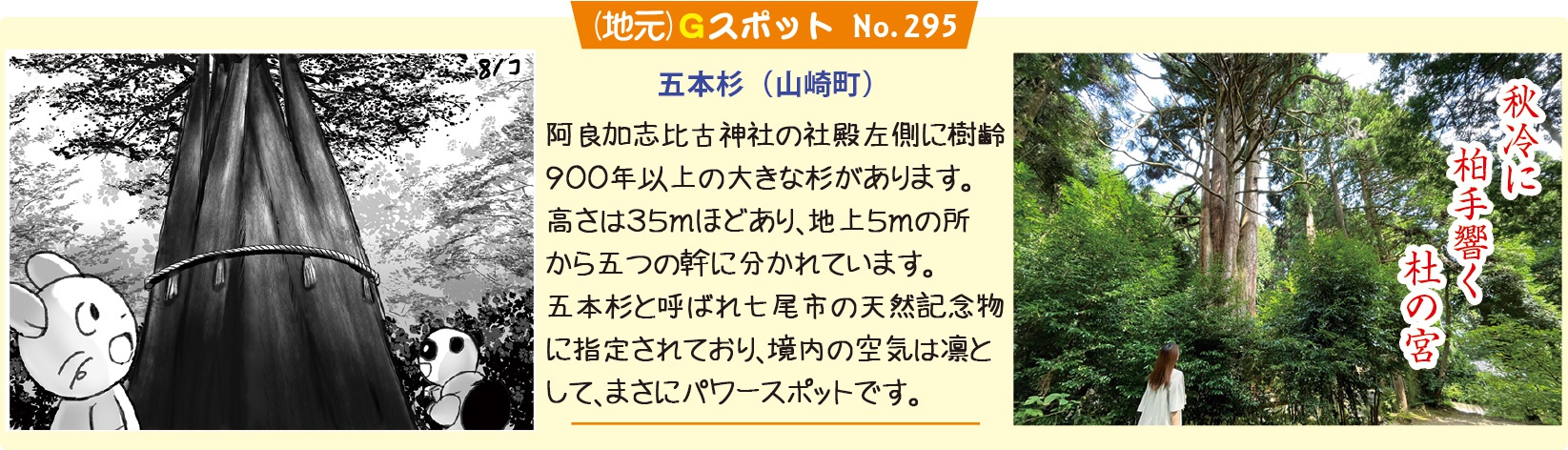

阿良加志比古神社の社殿左側に樹齢900年以上の大きな杉があります。

高さは35mほどあり、地上5mの所から五つの幹に分かれています。

五本杉と呼ばれ七尾市の天然記念物に指定されており、

境内の空気は凛として、まさにパワースポットです。

徳田段丘の中央部に位置し貝殻層の割目から湧き出る泉水で

細口交差点近くにあり、夏冬を通して水温は15度です。

ホタルも繁殖する綺麗な水質でかつては酒造り用の水として用いられました。

地区の人たちが掃除をして管理する憩いの池です。

昔は有名でしたが今は知る人も少なくなりました。

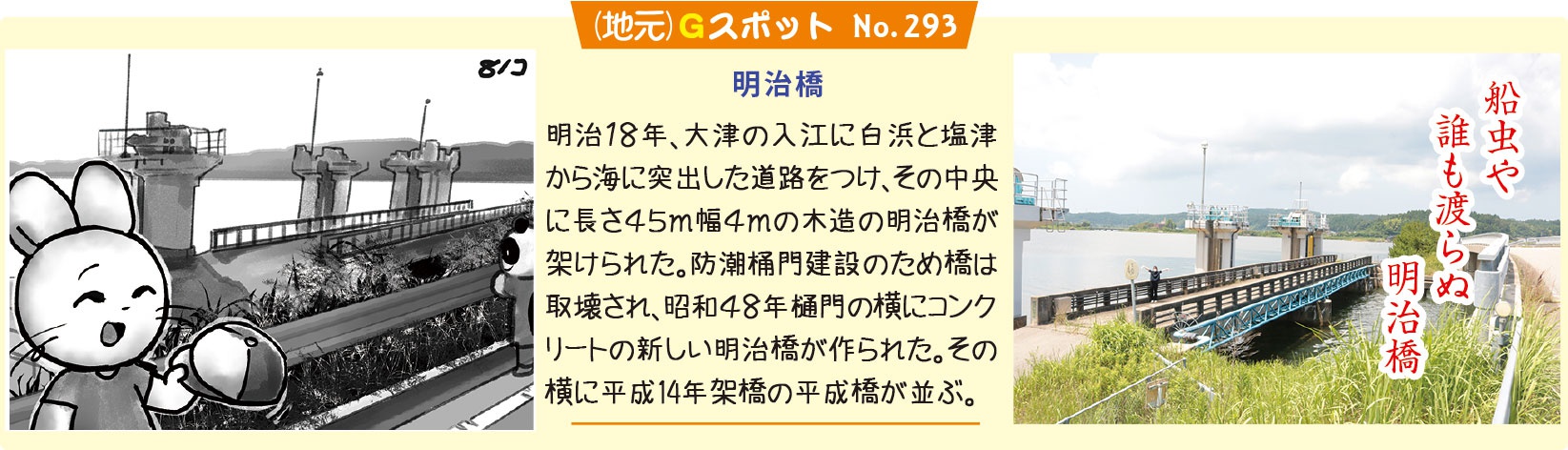

明治18年、大津の入江に白浜と塩津から海に突出した道路をつけ、

その中央に長さ45m幅4mの木造の明治橋が架けられた。

防潮桶門建設のため橋は取壊され、昭和48年樋門の横にコンクリートの新しい明治橋が作られた。

その横に平成14年架橋の平成橋が並ぶ。

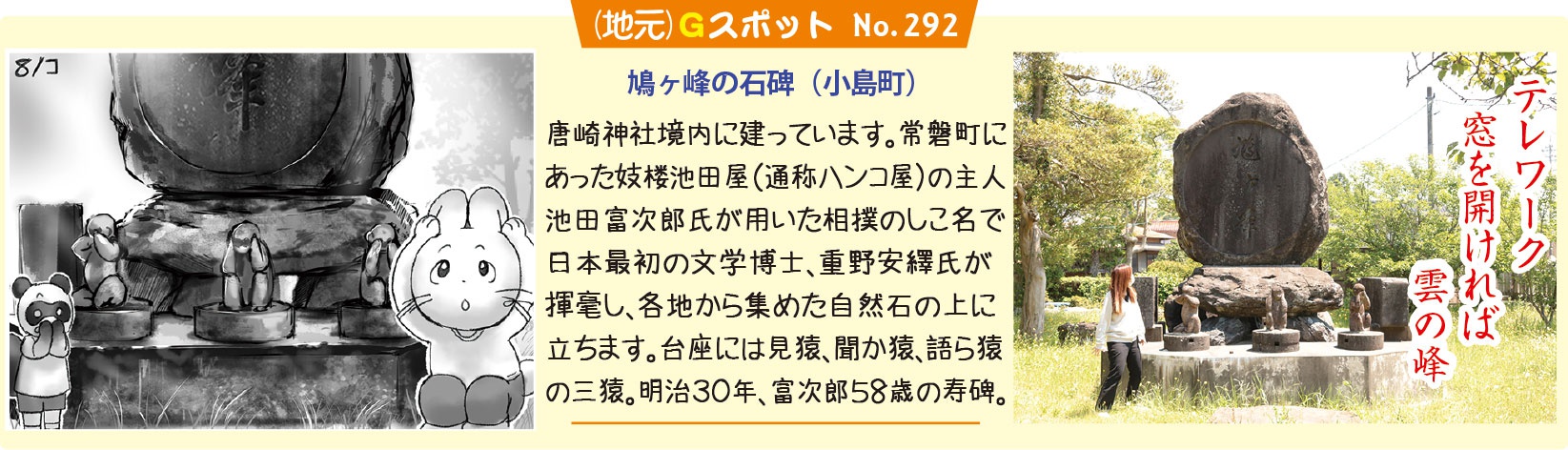

唐崎神社境内に建っています。

常磐町にあった妓楼池田屋(通称ハンコ屋)の主人池田富次郎氏が用いた相撲のしこ名で

日本最初の文学博士、重野安繹氏が揮毫し、各地から集めた自然石の上に立ちます。

台座には見猿、聞か猿、語ら猿の三猿。

明治30年、富次郎58歳の寿碑。

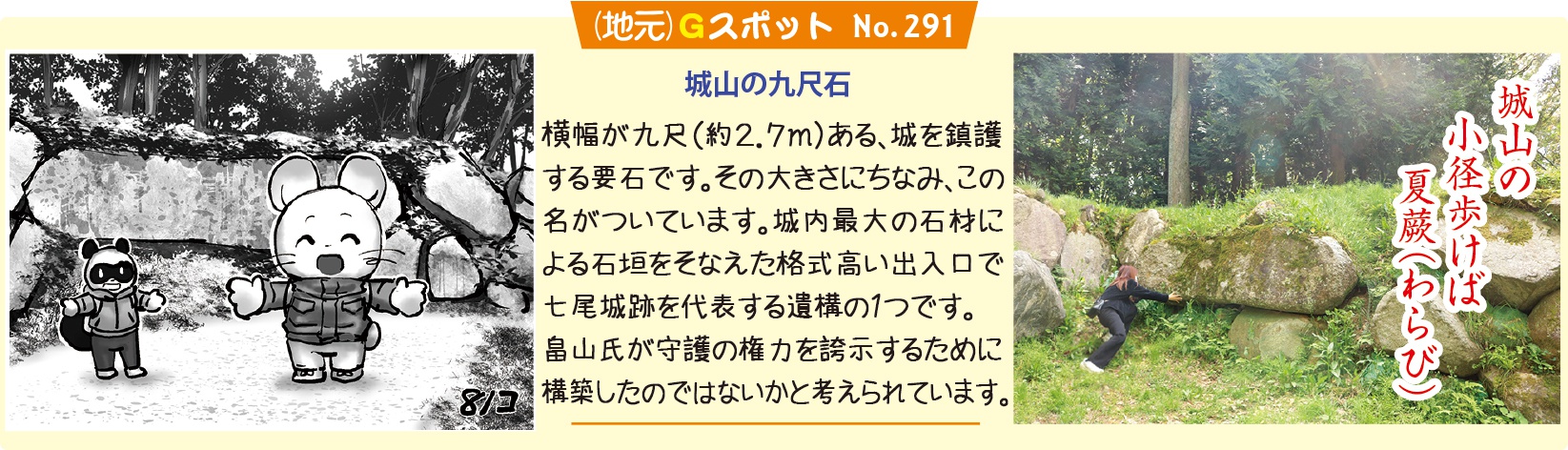

横幅が九尺(約2.7m)ある、城を鎮護する要石です。

その大きさにちなみ、この名がついています。

城内最大の石材による石垣をそなえた格式高い出入口で七尾城跡を代表する遺構の1つです。

畠山氏が守護の権力を誇示するために構築したのではないかと考えられています。

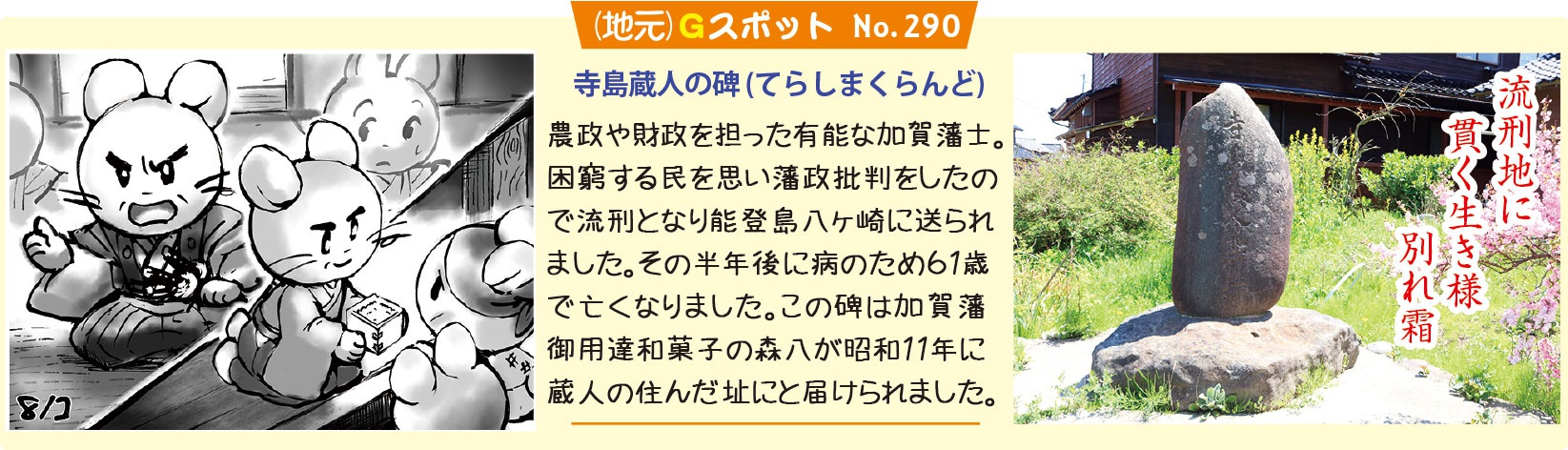

農政や財政を担った有能な加賀藩士。

困窮する民を思い藩政批判をしたので流刑となり能登島八ヶ崎に送られました。

その半年後に病のため61歳で亡くなりました。

この碑は加賀藩御用達和菓子の森八が昭和11年に蔵人の住んだ址にと届けられました。

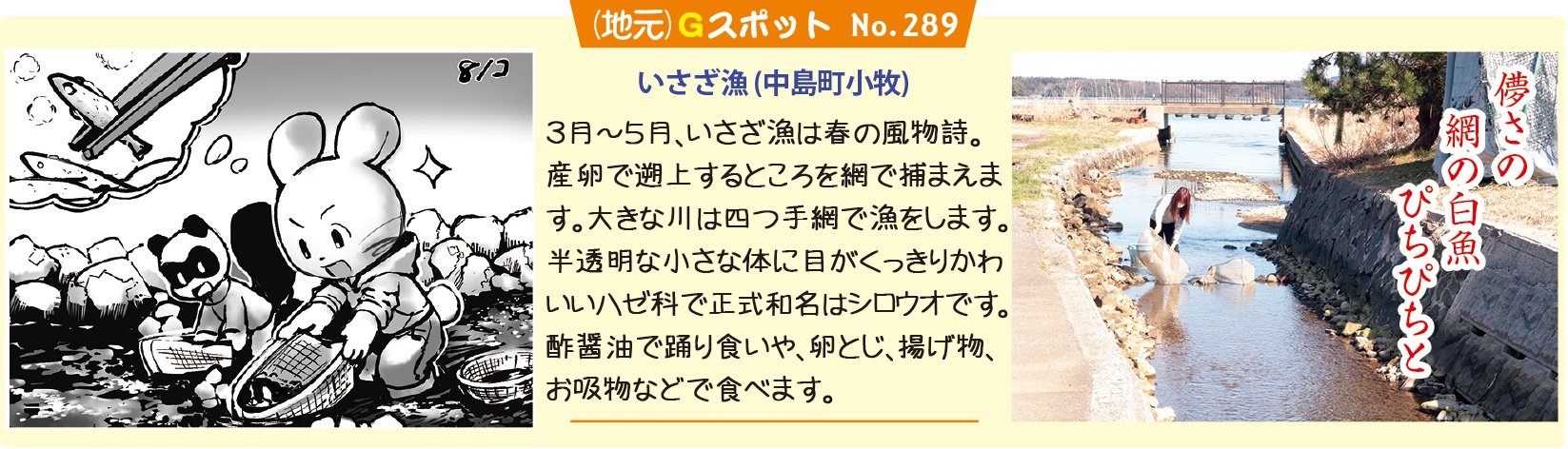

3月~5月、いさざ漁は春の風物詩。

産卵で遡上するところを網で捕まえます。大きな川は四つ手網で漁をします。

半透明な小さな体に目がくっきりかわいいハゼ科で正式和名はシロウオです。

酢醤油で踊り食いや、卵とじ、揚げ物、お吸物などで食べます。

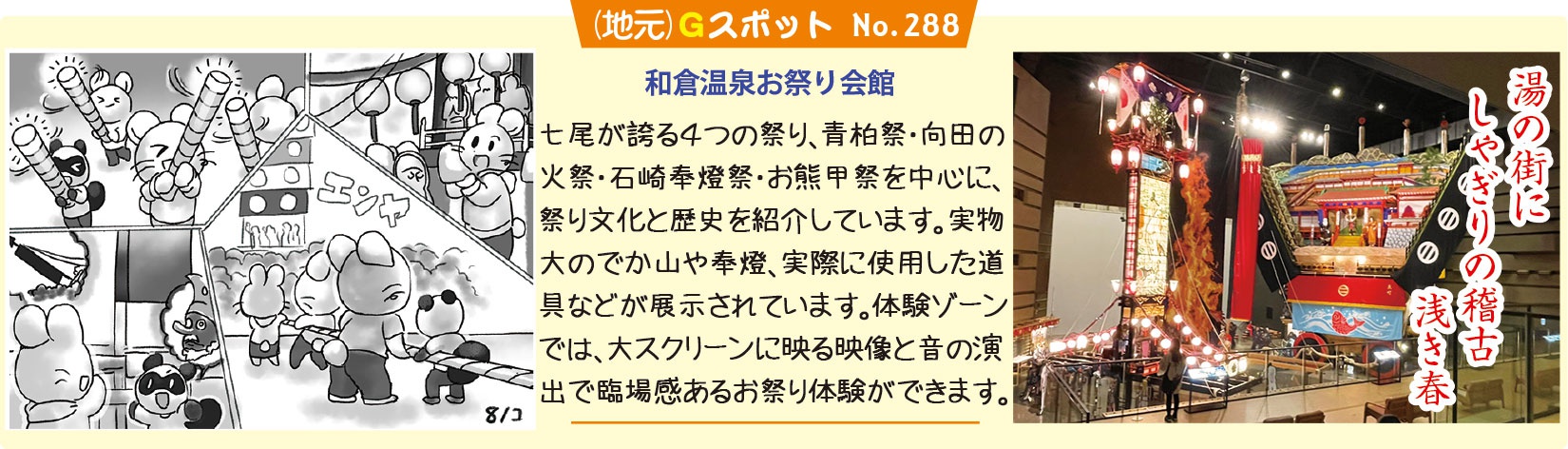

七尾が誇る4つの祭り、青柏祭・向田の火祭・石崎奉燈祭・お熊甲祭を中心に、祭り文化と歴史を紹介しています。

実物大のでか山や奉燈、実際に使用した道具などが展示されています。

体験ゾーンでは、大スクリーンに映る映像と音の演出で臨場感あるお祭り体験ができます。

ほっとらんど敷地内にオープンしました。

硬式・軟式・ソフトボール・子供向けスローボールがあります。

北陸初導入の対戦可能式最新マシーンではストレート・カーブ・フォークなど

6球種が飛び出します。

ピッチングコーナーもあり、老若男女問わず楽しめます。

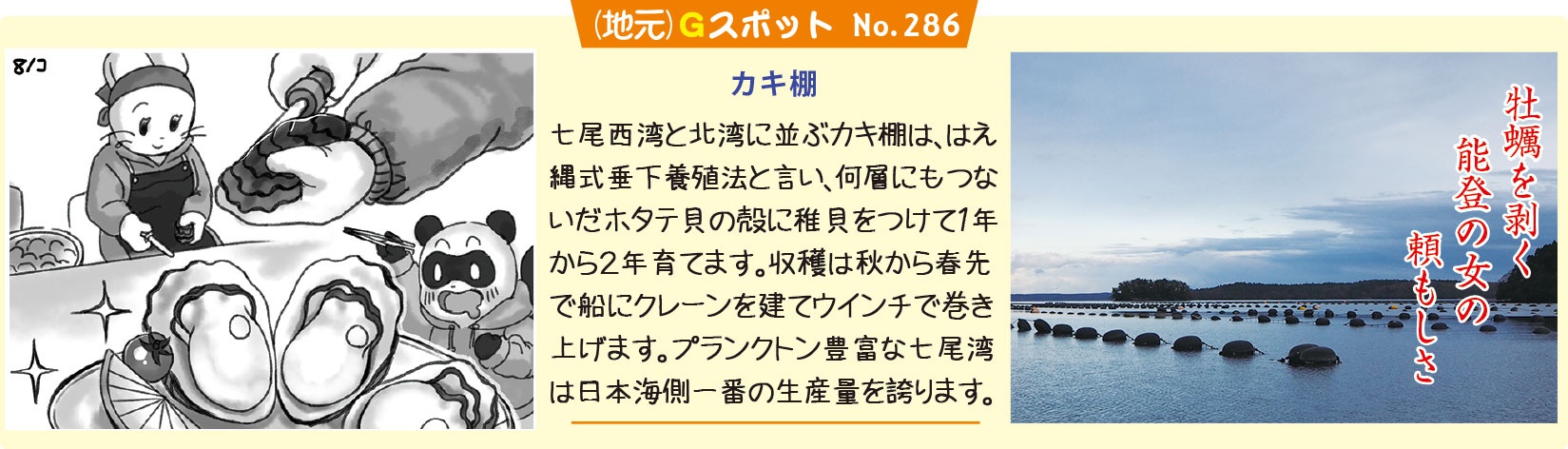

七尾西湾と北湾に並ぶカキ棚は、はえ縄式垂下養殖法と言い、

何層にもつないだホタテ貝の殻に稚貝をつけて1年から2年育てます。

収穫は秋から春先で船にクレーンを建てウインチで巻き上げます。

プランクトン豊富な七尾湾は日本海側一番の生産量を誇ります。

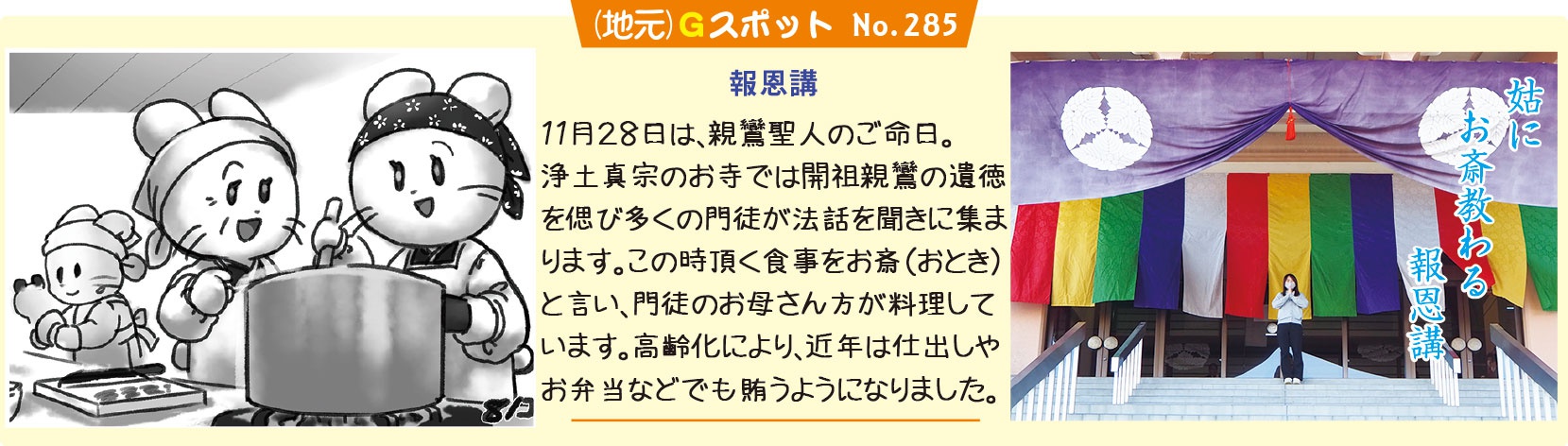

11月28日は、親鸞聖人のご命日。

浄土真宗のお寺では開祖親鸞の遺徳を偲び多くの門徒が法話を聞きに集まります。

この時頂く食事をお斎(おとき)と言い、門徒のお母さん方が料理しています。

高齢化により、近年は仕出しやお弁当などでも賄うようになりました。

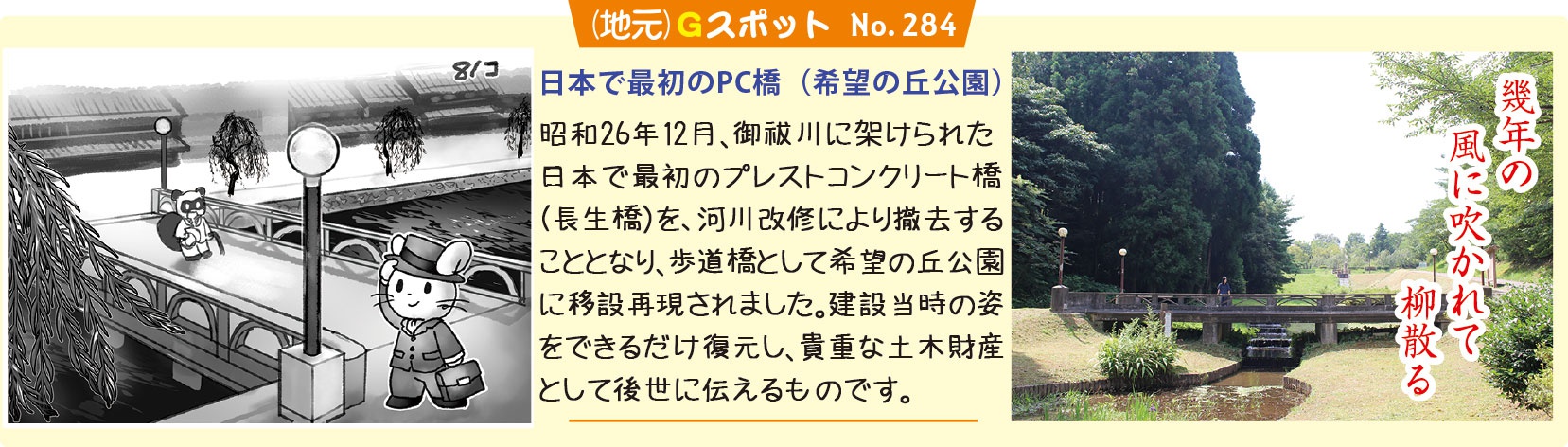

昭和26年12月、御祓川に架けられた日本で最初のプレストコンクリート橋(長生橋)を、

河川改修により撤去することとなり、歩道橋として希望の丘公園に移設再現されました。

建設当時の姿をできるだけ復元し、貴重な土木財産として後世に伝えるものです。

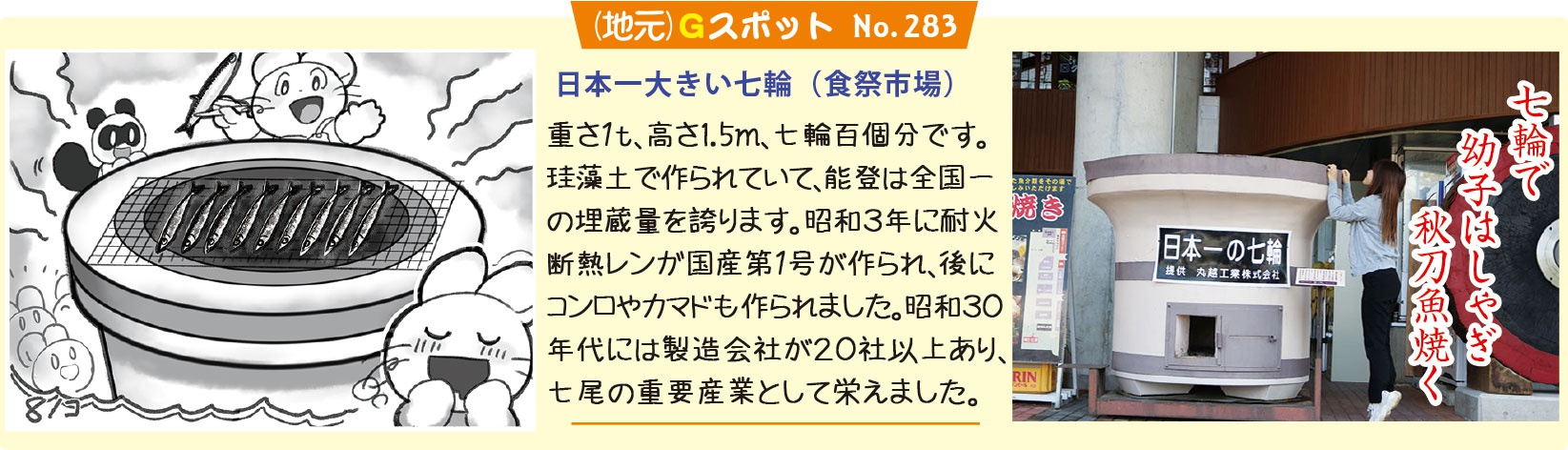

重さ1t、高さ1.5m、七輪百個分です。

珪藻土で作られていて、能登は全国一の埋蔵量を誇ります。

昭和3年に耐火断熱レンガ国産第1号が作られ、後にコンロやカマドも作られました。

昭和30年代には製造会社が20社以上あり、七尾の重要産業として栄えました。