温故知新 第16回 ノトゲキ

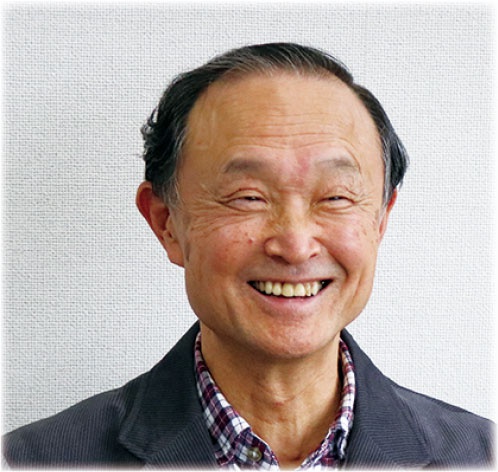

瀧腰 教寛(たきごし たかひろ)さん(38歳)

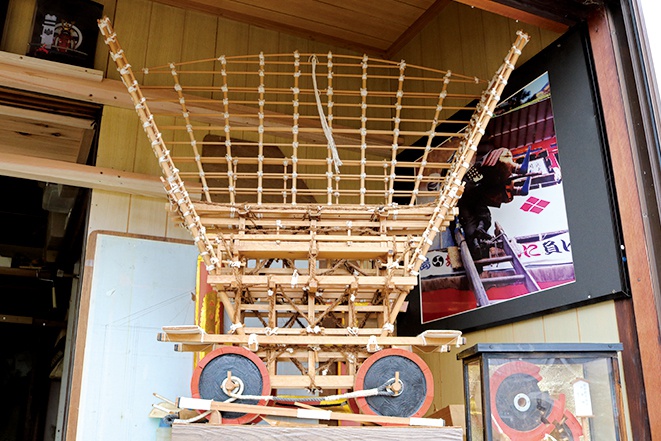

この秋、国民文化祭の七尾市メイン事業として仲代達矢演出、無名塾による「等伯-反骨の画聖」が能登演劇堂で公演される。

昭和60年に仲代達矢氏が主宰する無名塾が中島町に合宿を始めたことで、七尾に演劇の文化が根付いた。無名塾のロングラン公演では多数の市民エキストラが参加し、県内外から多くの観客が訪れる。

そして今、「ノトゲキ」が動き出している。日本大学芸術学部演劇科の学生が中島町で合宿し、地元の人々との交流を深め、公演を重ねている。その仕掛け人、俳優の瀧腰教寛さんにお話を伺った。

好きでなかった演劇

中島中学校の時、初めて能登演劇堂で観劇した。その時はまさか自分が俳優の道を歩むことになるとは思ってもいない。それよりも音楽に夢中だった。

高校進学は石川県立工業デザイン科に進みたかったが家族が大反対。ちょうど中島高校普通科演劇コースがスタート。それならばと入学し第1期生となる。

演劇を指導する酒井藤雄先生も音楽が好きな事もあり、5人の仲間とバンドを組んでギター三昧の楽しい3年間を過ごす。

日本大学芸術学部演劇科に進学するも、都会へ出て音楽で飯が食えるようになってみんなに一泡吹かせてやりたい!そんな思いが強かった。

しかし、全国から集まった同期はみな演劇に真剣であり本気度が違っていた。授業で海外の現状や、演劇界の苦労の跡を知るにつれ、演劇とはこんなに奥が深いものなのかと初めて感じ、生半可で演劇をするわけにはいかないと悟る。

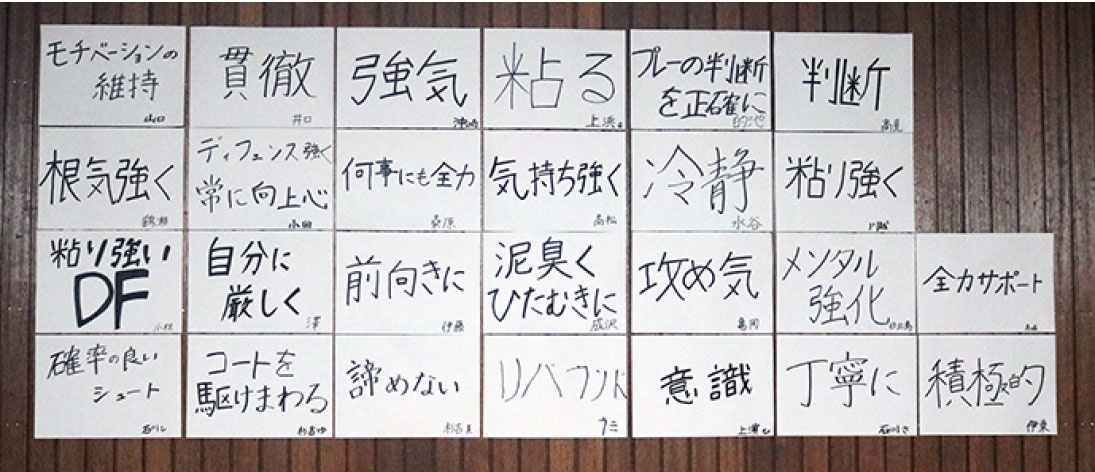

すぐに日芸で一番厳しいと言われる「殺陣(たて)同志会」に入部。軍隊のような上下関係、週4日午後6時から9時までの3時間、罵声が飛ぶすごく厳しい鍛錬だ。

真田広之、古川登志夫など芸能界で活躍するOBも多い。4年間続けた。おかげで殺陣の振付けを演じられる役者になり指導もできる。

役者への道

卒業して同期と二人で劇団「動/Note」を立ち上げた。給料をもらって演じるより自分たちの演劇を追求したいと思った。

5年間の活動で、演劇人コンクールや演劇祭など登竜門となる舞台出演で注目され始めたが、ちゃんと飯を食っていけるのか不安は付きまとう。

自分たちのカンパニーを育てたいという夢があるが、稽古場の手配や団員との人間関係などで疲弊していく自分がいた。

そんな時、映画の出演依頼があった。千葉県館山市でのロケ現場、殺陣のアクションで高所から飛び降りた瞬間、背中に激痛が走った。

第一胸椎骨折、3ヶ月間の入院。病室の天井を眺め今までを振り返った。

主役を楽しむ

演劇は自分にとっても、社会にとっても必要だし発展させなければならないという理念がある。

自分の使命は何なのか?考えるため劇団を辞めフリーとなった。自分を俳優へと導いてくれた環境が故郷にある。

無名塾が能登の豊かな自然の中で人々と交流を深め演劇文化のすそ野を広げてくれた。

微力でも第二の矢を放ち故郷に恩返しをしたい。「ノトゲキ」を立ち上げた。

第1回は日芸の後輩17名が参加し一軒屋で1ヶ月間共同生活をして祭や職業体験をもとにした創作劇を上演した。

今年で5回目となったが課題も多い。ノトゲキも分岐点として検証が必要だし、自分自身も舞台俳優として見つめ直してみたい。

将来は国内外で活躍する演劇人がこの地に風の人となり訪れ、時に土の人となって暮らし、一年中どこかしこで演劇の花が咲いている、そんな街づくりに貢献していきたい。

熱く語る俳優に地元の理解と応援が必要なのは言うまでもない。