第170回 七尾市松百町

町名の由来

詳しい由来は聞いていないけど、畠山の家臣で松百(まつど)という人の

知行地だったという話もあるようだよ。海岸の方を渋江浦と呼んでいるけど、

昔は渋江村があったんだ。それが松百と合併しているんだね。

幻の松百鮓

全国に有名になった松百鮓(まっとうずし)の話が伝わっているんだ。

現在は作る人も、食べる人もない幻の鮓だけど、江戸時代には加賀藩から徳川将軍に献上されていて、

古くは畠山時代からすでに贈答品や城主の宴席に出される珍味だったようだよ。

ただ何の鮓なのかよくわからないんだ。在所では魚のベットだという話も聞くけど、

いくつかの記録によると、中世では巻貝で近世ではゴリ、ボラ、やどかりなどが記されているようだよ。

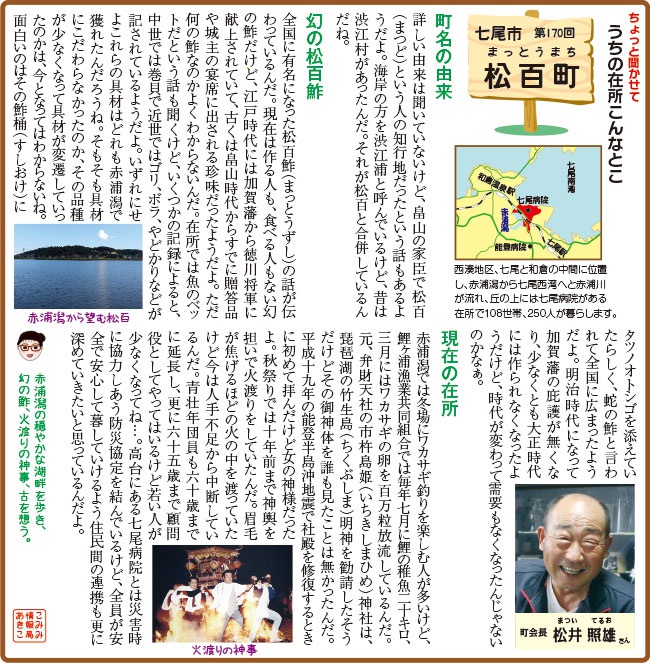

いずれにせよこれらの具材はどれも赤浦潟で獲れたんだろうね。

そもそも具材にこだわらなかったのか、その品種が少なくなって具材が変遷していったのかは、

今となってはわからないね。面白いのはその鮓桶(すしおけ)にタツノオトシゴを添えていたらしく、

蛇の鮓と言われて全国に広まったようだよ。

明治時代になって加賀藩の庇護が無くなり、少なくとも大正時代には作られなくなったようだけど、

時代が変わって需要もなくなったんじゃないのかなぁ。

現在の在所

赤浦潟では冬場にワカサギ釣りを楽しむ人が多いけど、鯉ヶ浦漁業共同組合では

毎年七月に鯉の稚魚二十キロ、三月にはワカサギの卵を百万粒放流しているんだ。

元、弁財天社の市杵島姫(いちきしまひめ)神社は、琵琶湖の竹生島(ちくぶしま)明神を

勧請したそうだけどその御神体を誰も見たことは無かったんだ。

平成十九年の能登半島沖地震で社殿を修復するときに初めて拝んだけど女の神様だったよ。

秋祭りでは十年前まで神輿を担いで火渡りをしていたんだ。眉毛が焦げるほどの火の中を

渡っていたけど今は人手不足から中断しているんだ。青壮年団員も六十歳までに延長し、

更に六十五歳まで顧問役としてやってはいるけど若い人が少なくなってね…。

高台にある七尾病院とは災害時に協力しあう防災協定を結んでいるけど、

全員が安全で安心して暮していけるよう住民間の連携も更に深めていきたいと思っているんだよ。

あきこのひと言

赤浦潟の穏やかな湖畔を歩き、

幻の鮓、火渡りの神事、古を想う。