第186回 中能登町瀬戸

在所名の由来

このあたりには朝鮮から伝わった須恵器という陶器を作っていた窯址がたくさんあるんだ。

全国的に須恵器を焼いていた場所の地名に陶(すえ)のつく所が多いらしくてね、

ここも初めは陶戸(すえと)と呼んでいたのが、(せと)になっていつの頃かに瀬戸という字に

変わっていったのでないかと言われているんだよ。

昔の在所

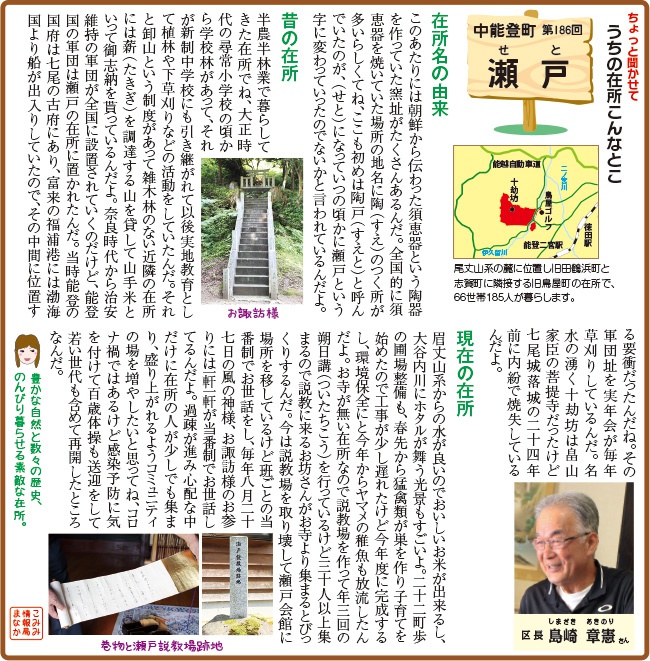

半農半林業で暮らしてきた在所でね、大正時代の尋常小学校の頃から学校林があって、

それが新制中学校にも引き継がれて以後実地教育として植林や下草刈りなどの活動をしていたんだ。

それと卸山という制度があって雑木林のない近隣の在所には薪(たきぎ)を調達する山を貸して

山手米といって御志納を貰っているんだよ。

奈良時代から治安維持の軍団が全国に設置されていくのだけど、能登国の軍団は瀬戸の在所に置かれたんだ。

当時能登の国府は七尾の古府にあり、富来の福浦港には渤海国より船が出入りしていたので、その中間に

位置する要衝だったんだね。その軍団址を実年会が毎年草刈りしているんだ。

名水の湧く十劫坊は畠山家臣の菩提寺だったけど七尾城落城の二十四年前に内紛で焼失しているんだよ。

現在の在所

眉丈山系からの水が良いのでおいしいお米が出来るし、大谷内川にホタルが舞う光景もすごいよ。

二十二町歩の圃場整備も、春先から猛禽類が巣を作り子育てを始めたので工事が少し遅れたけど

今年度に完成するし、環境保全にと今年からヤマメの稚魚も放流したんだよ。

お寺が無い在所なので説教場を作って年三回の朔日講(ついたちこう)を行っているけど三十人以上

集まるので説教に来るお坊さんがお寺より集まるとびっくりするんだ。

今は説教場を取り壊して瀬戸会館に場所を移しているけど班ごとの当番制でお世話をし、

毎年八月二十七日の風の神様、お諏訪様のお参りには一軒一軒が当番制でお世話してるんだよ。

過疎が進み心配な中だけに在所の人が少しでも集まり、盛り上がれるようコミュニティの場を

増やしたいと思ってね、コロナ禍ではあるけど感染予防に気を付けて百歳体操も送迎をして

若い世代も含めて再開したところなんだ。

まなかの一言

豊かな自然と数々の歴史、

のんびり暮らせる素敵な在所。